2025 年预售热潮下的加密融资演化

深入解析 2025 年币圈预售热潮的回归,从早期参与叙事到结构化融资的进化,探讨资金为何重新聚焦早期项目,并通过 Plasma、MegaETH 等案例揭示预售模式如何在合规与创新之间重塑加密融资格局。引言:预售热潮卷土重来

2021–2022年间,DeFi 市场掀起了一轮空投和初始发行(IDO)狂潮。2020 年 9 月,去中心化交易协议 Uniswap 通过空投分发了价值约 64.3 亿美元的 UNI 代币;2022 年 3 月,ApeCoin 项目在空投活动中发放了价值约 3.54 亿美元的代币。这些重磅空投事件被视为加密领域的重要里程碑,大幅提升了用户参与度和社区热情。同时,基于交易所和社区的 IDO 平台(如 BSCPad、DAO Maker 等)也涌现,带来了大量早期投资机会。随着 2022 年熊市来袭,市场一度沉寂,但进入 2025 年后,“预售模式”重回风口。分析人士认为,投资者正在积极寻求在代币上线前的‘早期参与’机会,希望以承担更高风险来换取潜在更高回报。事实上,每一次牛市中踩对点的早期入场者往往收获惊人的回报:正如一篇评论所言,“在每一次重大牛市中,最初在预售进入的少数人往往将小额投资变成改变人生的巨额收益”。由此可见,预售项目的“早鸟效应”再次成为投资者关注的焦点。围绕这些现象,我们需要提出两个核心问题:为什么预售模式重新成为币圈的风口?与上一轮周期相比,当下的投资逻辑发生了怎样的变化?

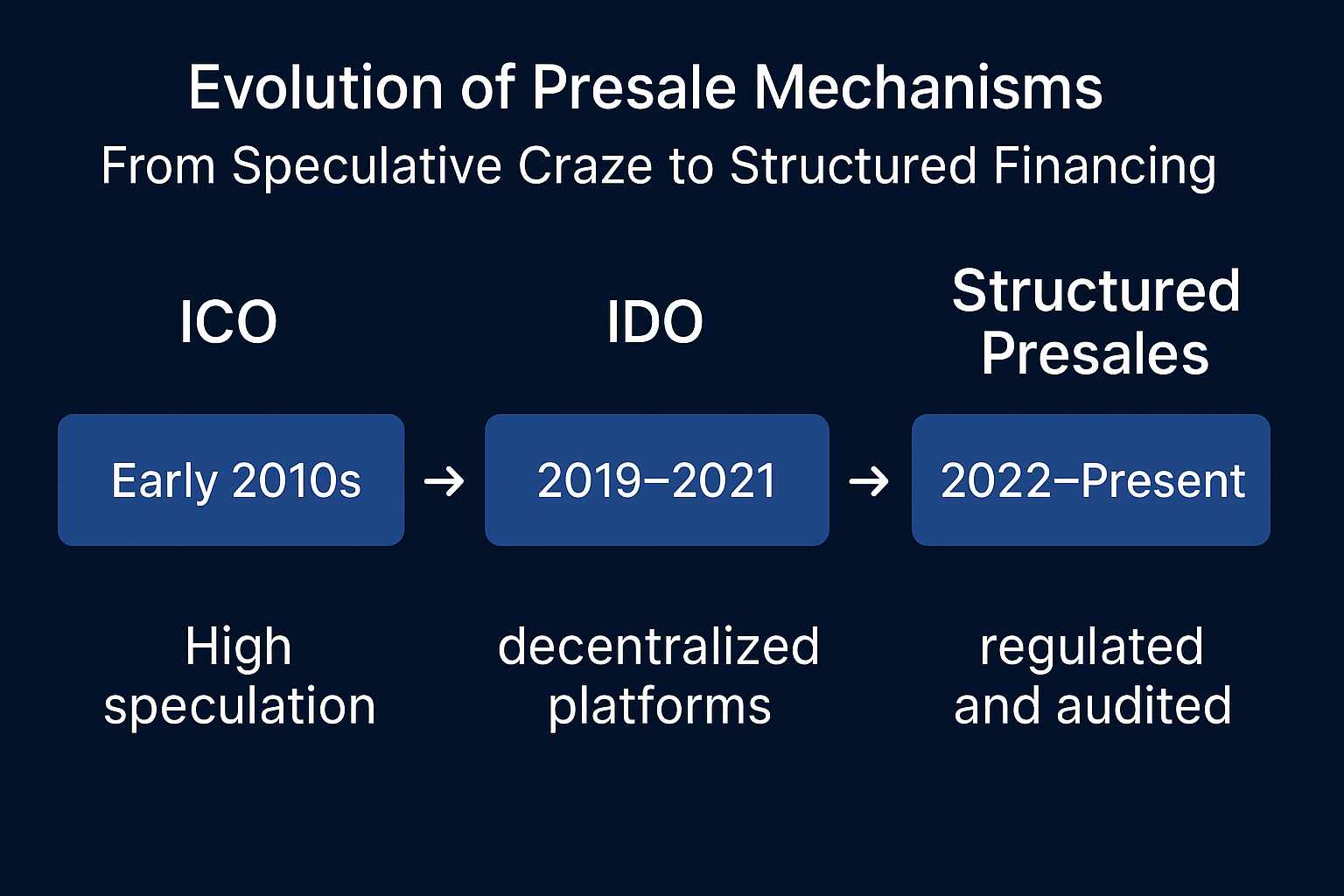

预售机制的进化:从投机狂潮到结构化融资

定义与主要类型: 预售(Presale)通常指项目在代币上线前向投资者募集资金的阶段,主要形式包括白名单销售、公平发售、拍卖(公开竞价)和动态定价(如Bonding Curve)等。

- 白名单(Whitelist)预售:先通过社群任务、身份验证或其它条件进入名单,才能获得购币资格。

- 公平发售(Fair Launch):在该模式下,所有投资者可在同一价格购币,强调公开透明、社区驱动的理念。据报道,公平发售模式因其“平等购币、无提前优惠”的特点日渐流行,正在成为比传统私募更受欢迎的融资方式。

- 竞价拍卖(Auction):通过出价竞拍决定认购比例和价格,常见于一些创新融资模式。

- 动态定价(Bonding Curve):代币价格随购买数量自动调整,通常以智能合约实现,价格与需求挂钩的连续发行机制。

发展阶段: 预售模式经历了几个演变阶段:

- IDO 模式兴起(2021–2022年):借助去中心化交易所的流动性优势,IDO 成为热点。IDO 因其效率高、门槛低、可快速融资而受欢迎。2021 年期间,BSCPad、DAO Maker 等 IDO 平台快速聚集资金,为许多项目提供初期资金。

- 2025 年再度回归:随着市场日趋成熟,预售模式开始走向结构化与合规化。当前的预售项目更强调资金安全与社区共识。许多项目在预售阶段便明确锁定流动性、公布线性解锁计划,并接受第三方审计和团队 KYC,以增强透明度和信任。参与者对可验证的开发进度和社区治理提出更高要求,优秀项目脱颖而出——正如分析指出的,“那些结合了强大技术、透明管理和真正社区参与度的预售项目,更容易在噪音中脱颖而出”。

新一代预售特征: 进入2025 年后,新一代预售呈现出以下特点:

- 智能合约锁仓+线性解锁:代币通过智能合约自动锁仓并按周期释放,避免团队或早期投资人集中抛售,提高市场稳定性。

- 资金透明+KYC 审计:项目方普遍在预售前进行安全审计,团队需完成 KYC 验证,从而建立信誉。正如一例报道所言,“顶级项目在预售阶段完成了 Coinsult 和 CertiK 审计,并由 Solidproof 进行团队 KYC,这样的透明度极大地增强了投资者的信任”。

- 社区自治与合规意识:社区成员积极参与项目治理,监管意识增强。在严格的监管环境下,合规化操作(如开户报告、反洗钱审查等)正成为主流,帮助预售市场健康发展。

预售 vs 空投: 预售与空投虽然同为早期市场活动,但目标和逻辑截然不同:

- 空投模式: 以提升项目知名度和社区活跃度为核心,不要求用户投资。其目的主要是拉新和宣传,通过免费发放代币鼓励用户参与。

- 预售模式: 投资者需支付资金购买代币,是直接的融资行为。预售会让买家以优惠价格提前获得新币,但同时承担潜在亏损风险。预售的“参与即投资”属性使得投资者在决策时对项目本身投入更多关注,改变了传统融资逻辑。

总体来看,预售机制已从早期的炒作工具演变为更成熟的融资方式,强调结构化的资金安排和社区共识。有效的预售不仅考虑项目愿景,也需提供可验证的发展进度和健康的社区生态,以满足投资者对透明度和长期价值的需求。

流动性迁移:为什么资金重新聚焦于早期项目

2025年上半年,比特币和以太坊表现强劲,价格持续攀升并盘整。比特币一路上涨突破 10 万美元大关,盘整期间已创历史新高,市场占有率达到 62.1%;以太坊虽从年初低点 1853 美元反弹至 2488 美元,但仍低于开年时的 3337 美元。与此形成对照的是,许多主流数字资产的收益空间逐渐压缩、市场分化加剧,传统高收益 DeFi 机会逐渐减少。因此,一部分流动性开始从成熟大盘币(尤其是 BTC/ETH)和套利型DeFi策略向更具弹性的新项目迁移。

资金行为上,一方面,稳健资金正向主流资产配置:截至 2025 年第三季度,比特币和以太坊相关 ETF 吸引了超过 280 亿美元的净流入,这可能标志从投机交易向资产配置的转变;另一方面,一些风险偏好较高的资金开始追逐预售项目的短期套利机会。多款新链和应用项目预售已募集数千万至上亿美元,例如 MegaETH 项目单次预售募集近 8770 万美元。这些资金往往青睐预售阶段的项目代币(因为折扣低、弹性高),并期待上线后获得高回报(短期套利+价格弹性)。与此同时,KOL 推广和社区流量成为预售项目的重要驱动力:项目方通过名人和社媒造势、丰富的空投任务,迅速聚集“流动性社区”注意力,将散户流量转化为认购资金。

值得注意的是,投资者心态也正在发生调整:‘投机型社区’正在向‘策略型投资群体’转变——越来越多的投资者开始关注项目的技术路线图与团队可信度,而不仅仅依赖社群情绪。这与市场逐渐成熟、监管明确的趋势一致。在这一大背景下,早期项目预售为资本寻找新增长点提供了出口:一方面,它提供了新的高增长窗口;另一方面,投入者也更注重价值发现与风险管理,避免盲目跟风。总体而言,活跃 Launchpad 平台的数据表明,2025年上半年启动的预售项目数量和募集总额显著增加,平均 ROI 水平高于同期主流币表现(CryptoRank、CoinGecko 数据显示,成功项目的预售ROI 往往达到数倍甚至数十倍)。虽然各平台之间回报率差异较大,但主流 Launchpad(例如通过AI算法进行项目筛选的高端平台)整体上保持了较高的活跃度和吸金能力。

案例剖析:从 Plasma 到 MegaETH

Plasma:以稳定币支付为核心的 Layer1 新链

Plasma 曾举行两次关键的代币预售与公募活动。首次为“存款参与轮”,用户需将 USDT、USDC 等稳定币存入官方 Vault 以获得未来购买 XPL 的资格,此轮原定上限 2.5 亿美元,后提升至 5 亿美元,但在短短 30 分钟内总额突破 10 亿美元,显示出极高的市场热度。该阶段的存款并非直接兑换 XPL,而是作为主网 Beta 上线后可提现资产的计入依据。随后,Plasma 进行了正式的公开 Sale (公募轮),出售代币总量的 10%,单价约 0.05 美元/枚,对应项目估值约 5 亿美元,目标融资 5000 万美元,但实际认购金额约 3.73 亿美元,大幅超额完成。公募所得部分将用于主网生态激励与稳定币流动性补充;非美国投资者的 XPL 在主网上线时即解锁,美国投资者则设置 12 个月锁仓期。这两轮预售的高热度不仅为 Plasma 的启动提供了充足资金,也带来了后续市场流通和治理压力。

在 XPL 代币公开售卖阶段,项目最初目标为募集约 5000 万美元,估值为 5 亿美元。 实际募集规模远超预期:募集承诺资金达约 3.73 亿美元,超出目标超过 7 倍。代币发售时定价约为每枚 0.05 美元,随后上市价格最高在 1.7 美元左右,(截止 2025 年 10 月底已回落至 0.5 美元水平),早期参与者理论上获得最高 30 倍的账面回报。且 PLASMA 给每一位成功参与认购的用户发放了 近 10000 枚 XPL 代币,极大激发了用户想要参与该类预售存钱项目的兴趣。

MegaETH:低估值的高性能新链

MegaETH(代币符号 MEGA)定位为一条专注于提升以太坊扩展性的 Layer-2 高性能链。项目方宣称 MegaETH 具有模块化的网络架构,包括专门的排序器节点和证明节点,以实现极高交易吞吐量和低延迟。该链目标是突破 10 万 TPS 大关,提供接近实时的交易体验。

募资结果与中签情况:根据多家媒体与数据平台披露,MegaETH 的公开售卖已于 2025 年 10 月正式结束,结果极为亮眼。公开轮共售出约 5% 的代币供应量(约 5 亿枚 MEGA),合计筹得资金介于 约 5,000 万至 4.5 亿美元,具体金额因统计口径而存在差异。 据《The Block》报道,最终筹资额约 4,995 万美元,而《CoinMarketCap》和《CoinDesk》等媒体则称此次公开售卖总筹资规模高达 4.5 亿美元,并出现超额认购数倍的盛况。部分媒体甚至提到拍卖承诺出价总额突破 10 亿美元,显示市场热度罕见。

在参与方面,官方与第三方平台的统计显示,此轮公开拍卖吸引了超过 5 万个钱包地址申请参与,最终约 5,000 个钱包成功中签,中签率仅约 10%。根据 Bitget 与 ChainCatcher 的数据,“Unlocked(非锁仓)池”共有 49,976 个钱包提交申请,最终仅 5,031 个钱包获得配额。另据 CoinDesk,整体参与地址约 14,491 个,而部分渠道披露的申请总数高达 53,000 以上,显示参与热度异常火爆。

综合各方报道,MegaETH 的公开售卖不仅成为 2025 年迄今最受关注的高性能公链预售事件之一,其超额认购、低中签率与激进性能目标共同引发了行业广泛讨论。后续市场将密切关注其代币解锁节奏、流动性安排与主网上线进度,以评估这场高热度预售能否兑现“十万 TPS、实时交易”的技术承诺。

预售的阴影面:泡沫、骗局与信任危机

尽管预售模式在 2025 年重获关注,但伴随而来的风险依然不容忽视。预售市场的核心矛盾在于:早期高收益的诱惑与信息不对称带来的信任缺口。在过去数月中,部分项目的跑路事件再次敲响警钟。

最新案例便是 Solana 生态的 Aqua 项目事件。2025 年 9 月 9 日,链上分析师 ZachXBT 发文指出,Aqua 疑似实施 Rug Pull,卷走约 21,770 枚 SOL(约 465 万美元)。该项目此前曾获得 Meteora、Quill Audits、Helius、SYMMIO、Dialect 等生态伙伴背书,并经多位 KOL 大力推广,预售阶段一度被视为 Solana 生态的新星。

然而,事件爆发后,团队将资金拆分为四个部分,通过中间地址转移至多家中心化交易所。与此同时,Aqua 官方账号关闭评论功能,未给出任何公开回应。此举不仅造成投资者损失,也引发了社区对预售项目审计有效性、KOL 推广责任与 Launchpad 平台尽调标准的广泛质疑。

Aqua 事件的意义在于,它揭示了 2025 年预售市场最危险的灰色地带:当「信任」被流量替代、当「背书」成为营销工具,所谓的“早期机会”极易演变为系统性风险。

这起事件提醒投资者,哪怕项目通过多重审计与外部背书,也不能取代对资金流向透明度、团队公开身份、解锁机制合理性的独立判断。从 Aqua 到更早期的几个失败项目,预售泡沫背后折射的是市场在快速回暖中的脆弱性:市场热情在上升,但信任机制尚未真正重建。

未来趋势:预售能否成为下个周期的核心叙事

展望未来,预售模式可能与多种机制融合创新。一种趋势是将 Token Generation Event(TGE,即代币生成事件)和空投机制结合,形成线上预售+空投引流的复合模式。如 Solana 的 Meteora 项目在上线之初就同步进行了代币空投和 TGE,几乎立即释放了总量48%的代币且无锁仓,以社区激励替代传统线性解锁。另外,BlockDAG 等项目也推出了“预售代码”(TGE Code),允许早期参与者以极低价购入并获得空投资格,这一设计直接将定价权与空投权挂钩,强调对早期忠实用户的回报。

在合规方面,各大 Launchpad 和项目方将加强 KYC 和托管审核。诸如 Blockpass 提供的 Launchpad KYC 方案可让平台便捷接入全球合规身份验证,确保符合 KYC/AML/CTF 等要求。这一趋势在欧美和亚洲监管框架下尤为明显:美国、欧盟和日本等地正推动加密发行标准化,要求项目方公开信息、引入托管机构或合规顾问。未来,我们或将看到更多加密发售提前审计、资金托管的机制,甚至监管部门设立早期项目披露规范,把投资人保护纳入制度框架。

技术上,预售领域也会引入创新工具。如智能配售合约可以根据用户画像动态分配额度,避免单一地址过度认购;基于链上行为的信用评估系统(On-chain Credit)可以对白名单用户进行风险分级;贡献证明(Proof of Contribution)等新机制也可能被采纳,让社区参与度和实际贡献与认购权重挂钩。总的来看,预售将继续扮演Web3 资本形成的重要通道之一,但手段更趋灵活、规范度更高:通过多样化发行方式、智能合约自动化以及合规审计加持,下一轮周期的预售市场有望在获取资金和维护信任之间找到新的平衡。长期而言,项目方和投资者都将更加关注可持续价值创造,预售作为引导资金和验证项目的工具,其成熟度与健康度将显著影响整个生态的发展方向。

结语:回归理性与信任的早期投资时代

综观当前市场格局,预售回潮背后有其深层逻辑:在主流资产高位震荡的背景下,资金渴求新的机会;而区块链技术的发展与监管框架的演进,也为早期项目提供了更多落地场景与合规路径。这一轮预售浪潮既是市场流动性迁移的必然结果,也是行业发展到一定阶段的产物。然而,无论风口如何变化,投资的核心始终是价值发现与风险控制。项目方必须通过开放透明来赢得信任,投资人也应通过深入尽调与审慎选择来规避陷阱。对于双方而言,预售阶段既是项目价值潜力的初步检验,也是信任关系的双向考量。只有在合乎逻辑的技术支持和完善的风控意识下,预售才能真正成为理性和信任驱动的早期投资模式,为下一轮市场繁荣奠定坚实基础。

相关文章

Gate 研究院:2025 年 Q1 加密货币市场回顾

Gate 研究院:加密货币市场 2024 年发展回顾与 2025 年趋势预测

Gate 研究院:2024 年 11 月加密政策和宏观报告

Gate 研究院:2024 年 11 月 Web3 行业融资报告

比特币最新动态:价格走势与市场前景解析